Fue José Miguel Oviedo, gran hermeneuta, quien señaló tempranamente, hace casi

cuarenta años, en1973, que de la poesía de Carlos Germán Belli se sale con la

impresión de que el hombre es un baldado. Belli había publicado hasta entonces

una media docena de títulos, y después ha firmado una buena decena más, y la

sentencia de Oviedo no ha sido desmentida: se sentía la condena, frustración,

indigencia, absurdo, vacío y carencia de destino en el hombre cuando se leía a Belli.

Sólo con la aparición de En alabanza del bolo alimenticio, de 1979, y sobre todo de

¡Salves Spes!, el año 2000, sus lectores sentimos el remanso de una esperanza. Pero

no es por esta segunda parte de su obra que Belli está lejos de ser considerado un

poeta ‘negro’, aunque a veces se hable de su ‘humor negro’. Si nunca fue un poeta

de la caída o del mal, si no lo hemos leído como a Baudelaire, Rimbaud o

Lautréamont es porque su poesía carece de toda violencia, aunque nadie pueda

decir que Belli haya cerrado los ojos ante la dominación de unos hombres sobre

otros. Uno lee a Belli buscando no la paz sino la amorosa pureza de sus versos y la

fortaleza protectora y ‘hospitalaria’ que da la perfección de la forma si tiene vida.

Lo leemos en pos de hallazgos en que la discreción es tal que despoja a la agudeza

de toda hostilidad. Toda inteligencia tiene algo de maligno, de violencia y agresión,

como lo tienen las pasiones, pero la inteligencia poética de Belli ha sido capaz de

quitarle negación nihilista a la crítica, para que su ofrenda, la ofrenda de la poesía,

pueda esperar y ser esperada. Lo leemos porque somos nosotros los beneficiarios

de esa espera; nosotros, que hemos aún de aprender a llegar y a recibir y a llevar

con nosotros lo recibido, para que al final el encuentro se produzca gracias a la

espera recíproca de la poesía, que llega antes, y del silencio, donde tal vez esté lo

mejor de nosotros.

Es así como en la poesía de Belli sencillez, discreción y ofrenda consiguen

que ante nuestros ojos comparezca la humanidad como un género de seres

signados por lo terrible, animales baldados que descansan ‘con el pie sobre el

cuello’, y que al mismo tiempo esa misma humanidad, esos seres ‘echados del

mundo’ que somos perseveren en su condición sin renegar de nada ni aspirar a

nada más que a “la invisible alma”, a “vivir metido en ella/…/aferrándose a las

calladas cosas/que no dejan de estar a cada rato/acompañando como dulces

seres”. Ese doble destino humano dibujado por Belli convierte a su poesía en una

de las más complejas y profundas experiencias de la literatura contemporánea de

América latina. Y si se han usado palabras como ‘extravagancia’ y ‘excentricidad’

para mencionarla ha sido sólo para subrayar su radical singularidad.

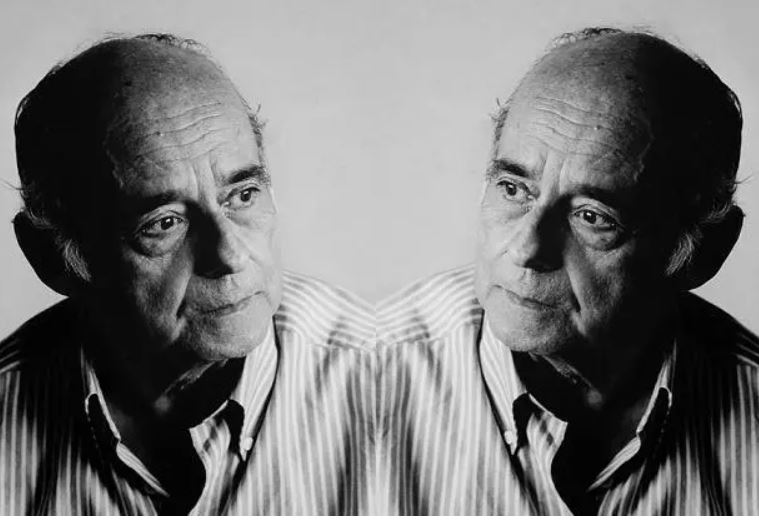

Porque quien haya visto o escuchado alguna vez a Carlos Germán Belli

sabrá que nada hay de extravagante ni de excéntrico en él. Tuve la suerte de

conocerlo cuando él andaba por los cincuenta y tantos años de edad. Fue en

Guayaquil, en un pequeño bar al que llegó acompañado del periodista Carlos

Calderón Chico. Belli llevaba una camisa de mangas cortas, según corresponde a un

lugar tan caluroso y húmedo como el puerto de los antiguos astilleros del Pacífico,

y escuchaba no sólo con educación sino con afabilidad, y de vez en cuando se

interesaba por algún detalle del largo relato de Calderón Chico. Yo permanecí en

silencio; me limitaba a mirar intrigado a ese hombre sencillo que representaba a

los seres humanos de modo tan dulce y a la vez tan cruel, con el que yo tanto me

identificaba. Acababa de ganar un premio con mi primer poemario y Belli tuvo la

gentileza de preguntarme por éste y pedir que le mandara una copia a Lima en

cuanto fuera publicado. Así lo hice, y así empezamos un diálogo, mejor dicho

empecé yo una escucha, que ya va siendo larga. Esa intermediación de la poesía se

hizo constante. Nos hemos escrito a propósito de libros, de una antología

latinoamericana, una revista, alguna colección, un prólogo, su obra completa, un

amigo común como nuestro añorado Eugenio Montejo o el maestro Pedro Lastra, o

simplemente por saludarnos, para felicitarnos por una navidad o una buena

noticia, o para acompañarnos en algún infortunio. Sus mensajes han sido siempre

sentidos, los de alguien que en el momento de escribir de veras tiene

espiritualmente cerca a la persona a quien escribe y por eso sus palabras son

cálidas y ajustadas como un estrechón de manos.

Volví a verlo en su casa de Lima, en una visita de la que guardo un claro

recuerdo. Él ya estaba jubilado y llevaba una vida apacible junto a su esposa

Carmela en un pequeño y pulcro cottage de dos plantas en que la dignidad y el

decoro procedían de la humanidad de sus habitantes, no de los usos de una clase

social. Carlos, un hombre de setenta y tantos años, había sido operado del corazón

recientemente y sus movimientos eran muy cuidadosos, pero aún respaldaban lo

que su figura ya advertía: que estaba fuerte, sano y bien cuidado. Era evidente que

Carmela se ocupaba de él con devoción y que su empuje, energía y firmeza daban a

Carlos una fortaleza que era difícil reconocer en el tímido tono de su voz y en su

palabra pausada. Había mucha serenidad en él entonces, en que sin embargo

podían reconocerse las huellas de una corrosiva, devastadora angustia pasada, tal

vez sólo capeada por el amor de una mujer como Carmela y la fe en Dios. Aquella

reunión en Lima fue de pocas palabras y mucho y callado afecto y admiración, los

que tanto la poeta uruguaya Silvia Guerra como yo profesábamos por el maestro

del ‘bolo alimenticio’, sobre el que ella y yo habíamos estado discutiendo en

Montevideo largamente en días anteriores a esa visita.

Después de la comida subimos a su despacho. Pedí a Carlos que me

mostrara las primeras ediciones de sus libros, particularmente de Poemas, de

1958, que yo no había podido conseguir, e intenté que hablara de algunos versos,

metáforas y pasajes posteriores (las del bolo, el hada, la espada, por ejemplo), de

los que por una razón u otra me sentía particularmente prendado. En eso fracasé.

Conozco poetas falsamente modestos que fingen negar todo valor a sus versos, de

los que en verdad se sienten orgullosos; y conozco también poetas que si les

preguntas por una palabra suya te sueltan interminables disertaciones. A

diferencia de ellos, Carlos ensayaba breves explicaciones en que estaban patentes

la duda, el temor, la inextinguible inquietud. Cualquier escucha habría dicho que

hablaba no de los grandes versos que eran, sino de nimiedades, por la sencillez y el

laconismo del vocabulario y el razonamiento. Se animó cuando le pregunté por

esas dos líneas tan audaces que hablan de “Estos chiles, perúes y ecuadores,/ que

miro y aborrezco”. Dijo aproximadamente lo que dijo pocos años después en el

congreso de la lengua de Cartagena de 2007: que lo que odia allí el hablante

poético no es a Chile, Perú y Ecuador, sino las fronteras geográficas que a dichos

países los separan. Según sus palabras de Cartagena, esos versos indican que él

“creía a pie juntillas en la unión o integración latinoamericana, y por cierto

tácitamente en que la literatura podría ser un hecho integrador”.

Al final llevé la conversación hacia los poetas de la Edad de Oro española,

que me tenían muy ocupado en esa época y de los que él siempre ha sido lector

devoto. Gutierre de Cetina, los hermanos Argensola, Hurtado de Mendoza, Góngora

y tantos otros pasaron por su memoria. Le pregunté por Quevedo, y él, con luz en

los ojos y una sonrisa de añoranza, recordó versos como «Miré los muros de la

patria mía/si un tiempo fuertes, ya desmoronados… Vencida de la edad sentí mi

espada,/y no hallé cosa en que poner los ojos/que no fuese recuerdo de la

muerte». Más emoción había cuando recordó «“¡Ah de la vida!" … ¿Nadie me

responde?/ ¡Aquí de los antaños que he vivido!… Ayer se fue; mañana no ha llegado;/hoy

se está yendo sin parar un punto;/soy un fue, y un será y un es cansado».

Todo quedó al descubierto cuando habló de Medrano, su debilidad, su verdadero

amor. El gran Francisco de Medrano le inspiraba ternura. No recitó sus versos pero

confesó cuánto lo había frecuentado, cómo aún seguía buscándolo. Me regaló unas copias

obtenidas con esfuerzo de una vieja y excelente edición del poeta de Sevilla, que yo guardo

en el cofre de lo más querido.

Terminamos aquella jornada con una corta caminata, un ejercicio del que

Carmela era custodia y garante. Caminamos con pasos cortos, lentamente,

conversando con hablar reposado y a tono con el cielo de la tarde, que se iba

poniendo gris. Fuimos hacia una avenida cercana, donde nos despedimos. Es

hermoso recordar a Carmela rebosante de vida y sano orgullo del brazo de su

marido.

Unos años después, Casa de América de Barcelona me invitó a ser el

interlocutor de Carlos en su visita a la capital catalana con ocasión de la Liber, el

Salón del Libro de la ciudad, que tenía ese año a Perú como país invitado. Esperé a

Carlos con ilusión. La sala estaba llena, como era lógico ante presencia de un

invitado tan ilustre, candidato de la Academia Peruana de la Lengua al premio

Nobel de Literatura. Había radio y televisión. Se grababa y se filmaba. Ahora me

vienen a la memoria muchos rostros de esa noche, pero se me manifiestan con más

fuerza los de Isaac Goldenberg, que vive en New York, Arturo Corcuera, recién

llegado de Lima, Paco Robles y Olga Martínez, editores de Candaya, que deseaban

publicar la obra completa de Carlos. Carmela, en primera fila, atendía concentrada,

con sumo interés, como si pesara palabra a palabra el alcance de lo que su marido

decía. Gracias a Carlos el diálogo, en realidad la entrevista, fue sincera y emotiva,

algo raro entre literatos (o no literatos), extraño en Barcelona. En este tiempo la

palabra de un poeta suele ser hermética o bronca, caprichosa o envanecida. La de

Carlos era distinta. No parecía poeta. Tal vez ese sea el mayor elogio que se puede

hacer de alguien que escribe versos. Aquella noche, hablando de manera

entrecortada, en respuestas breves, Carlos parecía un peregrino que después de

mucho caminar empujado sólo por su fe mirara hacia atrás, el camino polvoso y

sus pertenencias raídas, y admitiera su cansancio, pero al mismo tiempo,

clandestinamente, pareciera estar conforme, porque en el peregrinar su Dios le ha

dado muestras de su amor y su fe ha crecido y eso ha valido por todo. Porque,

aunque con pocas palabras, Carlos habló entonces de su fe, sin énfasis ni

explicaciones pero sin titubeos. Fue después de recordar a sus padres, inmigrantes

italianos, y a su hermano Alfonso, minusválido de nacimiento. Carlos se ocupó de él

siempre: fue su tutor legal desde los treinta años y por él se quedó en Lima

renunciando a vivir en las grandes capitales norteamericanas o europeas que

probablemente hubieran estado a su alcance. Esos recuerdos quebraron la voz de

Carlos; me miró con ojos melancólicos y en su mirada había brillo líquido.

En una de las butacas de la primera fila estaba Montserrat Peiró, la poeta de

Les prunes eran verdes (Los ciruelos estaban verdes), presidenta de la revista

Guaraguao. La noche anterior ella, Carlos, Carmela, Aitana Arias y yo habíamos

cenado juntos en un antiguo palacete que ocupa el Asador de Aranda al pie del

monte Tibidado. Al salir, a medianoche, decidimos caminar un poco. Carmela,

Aitana y yo nos adelantamos unos buenos cincuenta metros en la bajada cubierta

por plátanos frondosos que lleva a la calle Balmes. Montse y Carlos caminaban más

lentamente. Ella lo llevaba del brazo y se reía a carcajadas y su risa se escuchaba de

lejos en esa noche fresca. Era pura felicidad, estoy seguro. Montse murió hace algo

más de un año. Cuando Carlos lo supo, me escribió. Evocó aquella caminata,

aquellas últimas palabras, esa última conversación que quizá Montse haya

prolongado allá donde esté ahora y Carlos mantenga aún en su corazón, hoy que,

para nuestra suerte, aún está entre nosotros. Tal vez continúe así esa conversación,

ella allá y él aquí, porque los poetas, cuando son puros, hacen de cada palabra, de

cada conversación, un diálogo interminable entre ellos. Se hablan siempre unos a

otros donde quiera que estén, y sus palabras se repiten al amanecer como el canto

de los gallos, que aun sin verse ni conocerse conversan y conversan, anuncian

incansablemente el despertar del día.

Comentarios recientes